医療の世界でSDGsを知る人はまだ少ない。しかし、社会のさまざまな問題の解決を目指すSDGsの達成に、医療の力は欠かせない要素のひとつだ。このたび、医療機関として初めて第2回ジャパンSDGsアワードを受賞した産科婦人科舘出張 佐藤病院 院長の佐藤 雄一氏と、同院にてSDGsを担当する本田 由佳氏に、医療現場におけるSDGs実践の意義と展望を伺った。

270年続く病院が 『SDGs』を実践?

群馬県高崎市にある産科婦人科 舘出張 佐藤病院は、江戸時代中期から約270年という歴史を持つ産婦人科の病院だ。女性の生涯を支える専門病院として年間約1,500件の分娩、約100件の腹腔鏡手術を行うほか、不妊治療、予防医療にも力を入れる。また、子宮頸がん予防啓発のNPOやママ支援の一般社団もグループとして活動している。院長である佐藤 雄一氏は12代目にあたり、長きにわたって地元の周産期医療を支えてきた。

そんな佐藤氏がSDGsのことを知ったのは、慶應義塾大学にも所属する本田 由佳氏が、2年ほど前に日本におけるSDGs研究の第一人者である慶應義塾大学 蟹江 憲史教授の研究会の学生からその存在を聞いたことがきっかけだ。

今回、第2回ジャパンSDGsアワード特別賞を受賞した佐藤病院だが、実はSDGsを知る前から地域活動を積極的に行っていた。そのひとつが、「弁天講プロジェクト」だ。

弁天講プロジェクトは、地元神社に祀られている弁天様にちなんで名付けられた、女性の健康を地域で支援していこうという取り組み。この神社と地元の信用金庫、佐藤病院が中心となり、地域の企業にも働きかけている。

また、病院独自の取り組みとして、不妊治療に関する積極的な情報発信も行ってきた。晩婚化が進む昨今、不妊治療をはじめても、なかなか子どもを授かることができない人も増えているという。

「子どもがほしいと思ってから治療をはじめるのでは、遅くなってしまう。できれば早く結婚して子どもを産んだほうがいいですし、子どもをつくるかどうかにかかわらず、望んだときに妊娠できる体づくりをすることが大切です。そうした妊娠前の体のケア、プレコンセプションケアという考え方を広めていきたいと思っています」(佐藤氏)。

近年話題となっている子宮頸がん予防に関しても、NPO法人を立ち上げてマラソン大会を開催するなど、地域で啓発活動を行っている。

佐藤氏が立ち上げたNPOが主催した、子宮頸がん予防啓発のための「高崎美スタイルマラソン」。多くの人々に健康・予防を啓発するヘルスイベントだ

「病院を受診しない方々にも声を届けるための取り組みです。マラソンをする方は、もともと健康に関心のある方が多いです。こうしたイベントを通して、予防の大切さを訴えていければと考えています」(佐藤氏)。

病院で診療を行っているだけでは、本当に届けたい層に情報を届けられない。病院の外へ出て、広く活動する必要があると考えたことが、佐藤病院のSDGsにつながる取り組みの始まりとなった。

これまでの活動を、SDGsの文脈で整理する

SDGsの存在を知った佐藤病院では、まずこれまで行われてきた取り組みの振り返りを行った。SDGsへ向けての取り組みとして新たに何かはじめるのではなく、既存の取り組みに足りないものを付け加え、より目標を明確にする形で進めていこうと考えたのだ。

「活動を整理するにあたり、SDGsの実践で著名な、伊藤園の顧問である笹谷 秀光氏のマトリックス図を使用しました。すると、これまでの活動のなかにSDGsに当てはまるものが多くあったのです。SDGsは知らないけれども、SDGsに寄与する活動をしている医療機関は多いのではないでしょうか」(本田氏)。

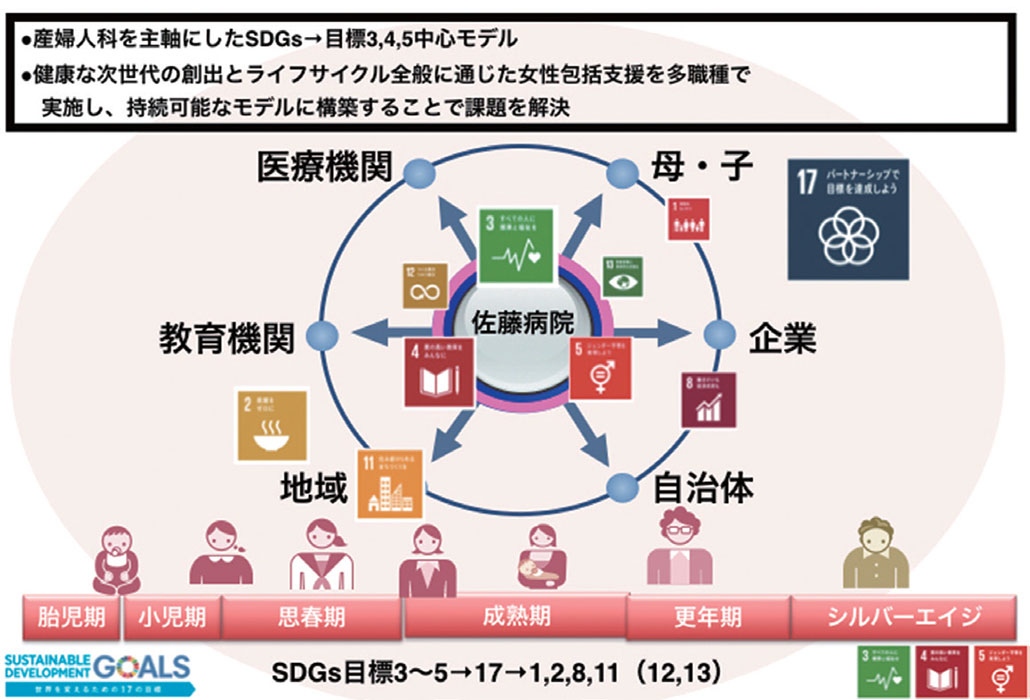

SDGsが掲げる17の目標のなかには『SDG3(健康・福祉)』がある。これはまさに、医療機関が中心となって取り組める項目だ。また、佐藤病院では、教育機関での学生向けの講義や、地域での出前授業なども行っている。それらの活動は、『SDG4(質の高い教育)』や『SDG5(ジェンダー平等)』にも当てはまる(図)。

こうして活動を当てはめてみれば、SDGsの各ゴールは「はじめて」のものは少なく、むしろこれまでの活動が含まれることが多いのではないか、と佐藤氏はいう。

「地域と密着し、学校医として活動したり、性教育セミナーを行ったりしている医師も多くいます。そうしたさまざまな場所で医師がSDGsに取り組むことは地域によい影響があると考えています」(佐藤氏)。

SDGsに積極的に取り組むようになって、医療関係者以外の人々とのかかわりも増えている。これは、『SDG17(パートナーシップ)』にもつながる変化だ。そうしたかかわりのなかで、佐藤氏自身、気づきや学びも多いという。

「私の考えや思いを伝えることで、『それは大事だよね』と共感していただき、多くの方の協力を得られるようになりました」(佐藤氏)。

予防医療×教育のニーズをすくいあげる

医療機関の従来の役割は、病気になった人や怪我をした人を治すことだ。それゆえ、受け身になって患者がくるのを待っていることが多い。しかし、SDGsの観点でみると、これからは予防活動がより重要となってくる。

その一例として、佐藤氏がかかわる周産期医療の研究分野で提唱されている、『DOHaD(Developmental Origins of Health and Disease)』という概念が挙げられる。これは、母親の食事や生活習慣が胎児に影響を与え、将来的に生活習慣病のリスクが上がるというものだ。

これから生まれてくる子どもたちは、30年後、50年後の社会を支える世代である。次代を担う子どもたちの健康を守るためには、母親となる女性の健康状態を良くしなければならない。そうしたこともあって、佐藤氏は妊娠前の女性への啓発活動に力を入れているのだ。

また、それを後押しするように、法律の整備も進んでいる。2018年12月には「生育基本サイクル法」が採決され、2020年に変更される学習指導要領のなかに、「生涯を通じた健康教育」が盛り込まれることになった。健康なうちに、より早い段階から予防を促す活動が教育機関にも広がっていく可能性があると本田氏はいう。

健康教育が重視されるなか、企業に対する健康経営の注目も高まっている。それを受けて佐藤氏は、東京・日本橋に「フィーカレディースクリニック」を開業した。ここでは、個人向けの診療だけでなく、セミナー講師の派遣や健康経営に関するアドバイザリーなど、企業向けのサービスも行っている。

健康経営というと、中年層のメタボリックシンドロームに関する問題や、がん患者の仕事との両立に注目されることが多い。若い女性に対して、産休・育休を手厚くしたり、不妊治療の助成を出したりしているところもあるが、佐藤氏はプレコンセプションケアをもっと進めていきたいと話す。

「妊娠したいと思ったときに、すぐにできるような体づくりができるようにしていきたいです。妊娠を控えた20~30代の女性に対して、もう少し手厚いケアをすることができれば、仕事のパフォーマンスが上がって、企業業績の向上にもつながるのではないかと考えています」(佐藤氏)。

予防医療の取り組みを積極的に行っている医師はまだ少なく、専門的な知識も必要になる。佐藤氏が専門とする不妊治療は、もともと病気ではなく健康な人が対象だ。そうした経験や知識も、佐藤氏が予防医療を行う基礎となっているようだ。

『予防』がより重視される社会情勢を見据えて

高齢化社会の進行を見据えたときには予防医療の推進が重要となるが、現在の保険医療制度では医療機関が予防医療に取り組むことには難しい点も多い。また、予防医療実践のための知識や学びの場も少ないため、そもそもどう取り組むかという点でも課題がある。しかし佐藤病院では、10年ほど前から自組織での健康経営に取り組んでいた。喫煙者も複数いたという同院だが、禁煙外来の設置を機に敷地内を禁煙にした。それと同時に、喫煙していた職員をあえて禁煙外来の担当に任命。すると職員自身の意識が変わって喫煙者は減り、今では喫煙している職員は 1人もいないという。

そのほか、水泳やゴルフなどの部活動を推奨したり、多職種で集まって栄養に関する勉強会を行ったりと、健康管理に対する意識が高まるような働きかけも行った。

「少しずつ実践していくことで、スタッフがより健康になってパフォーマンスが上がれば、病院全体の活性化や予防医療の実践にもなるのではないかと思っています」(佐藤氏)。職員には、得た知識や実践を、必要なときに家族や地域の人など、周囲へ伝えていくように、という話もしているそうだ。

SDGsへの取り組みを深めるにあたり、佐藤病院では現在、スタッフに対する研修を行っているところだ。

「笹谷氏のマトリックス図をもとに、内閣府の女性活躍推進と佐藤病院で取り組む重点課題を軸にして整理し、当院での取り組みをすべて見える化しました。これをもとにしてスタッフの学びの場をつくることで、スタッフ間で共通認識を持てるようにしようと考えています」(本田氏)。

看護師や助産師といった医療従事者は、もともと誰かの役に立ちたいという思いが強い人が多い。研修により、「目の前のことで精一杯になっていたが、より大きな目標に向けて貢献していることがわかった」という声もあったそうだ。SDGsに取り組むことは、組織全体のモチベーションアップにもつながっていく可能性がある。

佐藤 雄一氏(右)

産科婦人科舘出張佐藤病院 院長、佐藤病院グループ代表(医師・医学博士)

順天堂大学医学部 卒業。その後、同大学産婦人科学教室にて主に生殖医療と腹腔鏡下手術を学び、2014年に産科婦人科舘出張佐藤病院(群馬県高崎市)の院長に就任、現在に至る。

本田 由佳氏(左)

産科婦人科舘出張佐藤病院 周産期研究コーディネーター(博士〔医学〕)

元 東京大学大学院医学系研究科母性看護学・助産学分野客員研究員。2012年7月までタニタ開発部に所属。現在は佐藤病院にて周産期コーディネーターを務める傍ら慶應義塾大学SFC研究所上席所員として研究にも取り組む。

佐藤氏は、今後の病院の取り組みについて、ただの予防だけにとどまらない活動をしていきたいと話す。

「医学は進歩していますが、予防医学の実践については、まだ一般的な段階まで来ていません。最上の健康、ヘルス、ウェルネスのさらに上をいく『オプティマルヘルス』を、みんなで目指したいと思っています。1人ひとりの意識が前を向くような、そこを目指していくことが必要なことであり楽しいことであると思ってもらえるような活動をしていきたいですね」(佐藤氏)。

医療界でのSDGsに関する認知度はまだまだ低く、実践に向けての課題も多い。しかし、すでにSDGsに沿った取り組みをしている医療機関は少なくない。また、行政や教育機関、企業など、他組織と協力することで始められることもありそうだ。今後、健康・福祉分野を中心に、医療機関がSDGsの実践に取り組むことで生まれるインパクトに期待したい。

この記事は、環境ビジネスオンライン 2019年04月15日号より、アマナデザインのパブリッシャーネットワークを通じてライセンスされたものです。ライセンスに関するお問い合わせは、licensed_content@amana.jpにお願いいたします。

![]()